(Depois do inverno, meu

querido... Não sei, dependendo de você, algo virá, e não apenas a primavera.

Constanza Zabala)

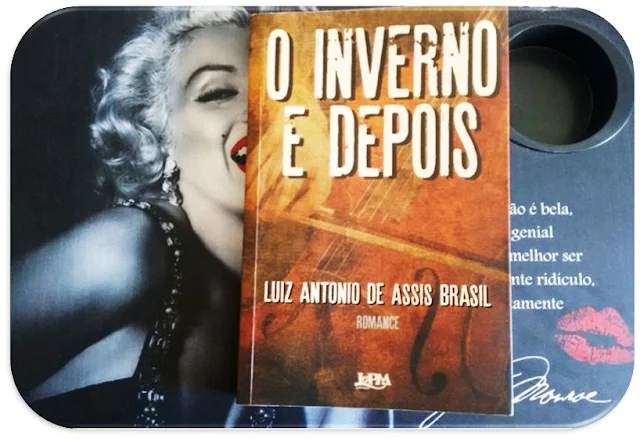

"O inverno

e depois", de Luiz Antonio de Assis Brasil, é um livro apaixonante. A obra também poderia

chamar-se Outrora, ou Al otro lado del

río... Ou simplesmente Constanza. É um romance refinado, instigante,

exigente, especialmente lindo, com um vocabulário rico e sofisticado, ao

mesmo tempo que palatável.

Apresenta o protagonista como

um homem tímido, introspectivo, mimado e observador, características

invariáveis de todo filho único. Julius, o personagem, é violoncelista, e leva

a vida dentro de uma partitura, fria e exata, que executa quase sem desafinar.

No primeiro movimento é regido pelo seu talento imberbe e a vontade de tia

Erna, que o cria após tornar-se órfão. Troca de regente, mas se mantém ainda em um primeiro movimento, quando vai desenvolver-se na escola clássica de Würzburg, na

Alemanha. Lá é assaltado pela sensação própria dos mortais, que não estilizam sentimentos nem os definem com

frases mentais. Ao invés das frases,

se queda na descrição frenética do óbvio: “Estou

apaixonado, é isso”.

Julius conseguiu sair do

primeiro movimento quando retornou ao Brasil, dolorido, deixando para trás uma

parte de sua vida “a mais rara, a única

que foi capaz de amar”. Passando para

o segundo movimento com a regência da esposa Silvia, um morno adagio, e dali só começou a sair

para o terceiro 25 anos depois, ao “chocar-se” com Antônia, a meia-irmã, causa

de dissabores familiares. Então descobre o afeto e a cumplicidade que só

existe entre irmãos, ainda que irmãos pela metade. A obra conspira no terceiro

movimento, que tem um momento decisivo, quando Julius despretensiosamente, mira

o espelho do camarim exclusivo, de visão poliédrica e, enfim, vê um homem.

O inverno e depois é um

romance em que vamos entrando devagar, quase que imperceptivelmente. Uma espera

cansativa no aeroporto; uma viagem ainda mais cansativa ao pampa desolado, às

lembranças que nunca morreram. Desconfio,

entretanto, que não se consegue sair tão cedo desse enredo. Ao término, vi um filme, o meu filme de

roteiro inacabado, com os personagens me olhando atônitos esperando as últimas

falas. Ao invés disso, eu apenas repito a Julius o recado do Elton John, e que

Constanza, seu único e definitivo amor, levou a pé da letra: and never forget I'm your man (e jamais

se esqueça de que sou seu homem).

Vivo de ser um latinista, em forma e conteúdo.

Portanto, da mesma maneira que passei um terço do livro aborrecido com Julius e

suas inseguranças, sempre batendo em retirada, me apaixonei perdidamente por

Constanza. Nela coloquei todos os rostos dos meus amores, os que tive e os que

imaginei ter, e todas as amarguras que se sucederam após as eventuais

separações, sempre temperadas por sons, cores e músicas de época.

Onde andará Constanza? Cheirando a água Farina Gegenüber, misturado com tabaco e cloro de

piscina? E súbito me dou conta que ela

está aqui, bem aqui ao meu lado, me olhando curiosa. Que não tem segredos ou mistérios,

porque deve estar no pacote das atenções de quem ama, perscrutar as entrelinhas

do outro. É assim que se faz, seu Julius!

De resto, jamais esperar trinta anos para viver

cada segundo sem hesitar, como ensina o Elton.

Sei, e não vou esquecer tão

cedo como são, em vida, todos os personagens de O inverno e depois. De Julius

a Peter Ustinov, passando por Boots, Antonia e Mickey Rooney. Os reconheceria

na rua, caso nos cruzássemos. Já Constanza... Ah, Constanza com seu jeito e cheiros... estará sempre comigo.

Dvorak compôs a obra,

obsessão de Julius, em três movimentos, como a vida que vi no protagonista.

Este, entretanto, porque custou a descobrir-se e pelas intercorrências que

viveu, contentava-se em executar somente o primeiro. Ao fim, entretanto, não poderia, depois de um

lapso tão longo de tempo, um amadurecimento repentino, culminando com uma

extraordinária sucessão de “coincidências” (que seria mais justo chamar de Sincronicidade, na linguagem de Jung), deixar de executar a obra completa,

que tinha “de cor e salteado”, à plateia do presente; do pretérito que poderia

ter sido mais-que-perfeito, e para um especial futuro do pretérito.

Depois de ouvir Dvorak, porque

se impunha que ouvisse, fui ouvir as Bachianas, do Villa Lobos. Quando Bidu

Saião terminou, fui àquele que, de certa forma, inspirou o romance. Ouvi Elton John e sua apostolar I Guess

That's Why They Call It The Blues (Acho que é por isso que eles chamam de

tristeza - ou algo assim), tema de vida de Julius. O texto instiga a ouvir clássicos concomitante e

compulsivamente.